🌸 生い立ちと幼少期

• 1864年(元治元年)、江戸(現在の東京都新宿区)に生まれる。父は農学者で通訳の津田仙、母は初子。

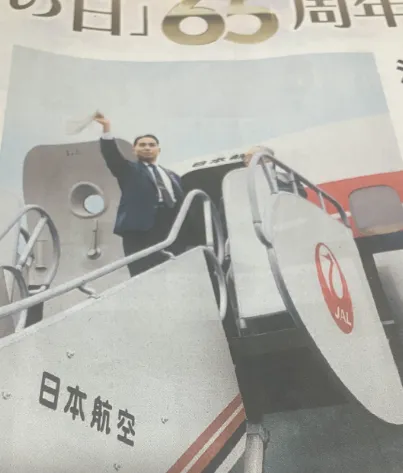

• 1871年(明治4年)、わずか6歳で岩倉使節団に随行し、アメリカへ渡航。船上で7歳の誕生日を迎える。

• ワシントン近郊のランマン夫妻のもとで10年間暮らし、初等・中等教育を受ける。当時の日本では極めて珍しい女子留学生の一人。

帰国と教育活動

• 1882年(17歳)に帰国。

しかし英語環境で育ったため、日本語の会話や読み書きに苦労したといわれます。

• 1885年、華族女学校の英語教師に就任。

その後、より高度な教育を求めて1889年に再び渡米し、ペンシルベニア州のブリンマー大学で生物学を専攻。

• カエルの卵の発生に関する研究で成果を上げ、欧米の学術誌に論文が掲載された日本人女性第一号となる。

🏫 女子英学塾の創設(現・津田塾大学)

• 1892年に帰国後、華族女学校や女子高等師範学校で教鞭を執る。

• 1900年(明治33年)、安定した職を辞して女子英学塾(現・津田塾大学)を東京千代田区・麹町に開校。

開校時の生徒はわずか10名でしたが、身分や家柄に関係なく平等な教育を行い、8年後には150名にまで増加。

• 教育理念は「男性と協力して対等に力を発揮できる、自立した女性の育成」。

アメリカで学んだ男女平等の教育思想を日本に根付かせました。

支えた人々と晩年

• 同じ女子留学生仲間の大山捨松や瓜生繁子、アメリカ人教育家アリス・ベーコンらが活動を支援。

• 晩年は体調を崩し、1929年(昭和4年)に64歳で逝去。

その功績は女子教育の発展に大きな足跡を残しました。

💴 新5千円札への採用

• 2024年7月3日発行の新紙幣で肖像に採用。

1万円札は渋沢栄一、千円札は北里柴三郎とともに、新時代の紙幣デザインの一角を担っています。

9月14日

125年前の9月14日に梅子は「本当の教育は立派な校舎や設備がなくてもできる」

梅子は、”学生の可能性を育もうとする熱意はあるのか”

自らに問いながら授業以外の場でも学生と食事をしたり、話しかけたりして、1人1人との触れ合いを重んじたs聖教新聞より引用

✨ まとめ

津田梅子は、日本初期の女子留学生として海外の先進教育を学び、それを日本に持ち帰って女子高等教育の道を切り開いた人物です。

新しい5千円札を手にしたとき、その小さな少女が海を渡り、未来の女性たちのために道を拓いた物語を思い出すと、紙幣が少し特別に感じられるかもしれませんわ。

1900年前の9月14日のお話をしますわ。今から125年前です☆