堺の外れ、人通りの少ない古橋がある。川は浅く、石橋は苔に覆われ、昼なお薄暗い。

誰もが口を噤むが、その橋は北東──都にとっての鬼門の方角にかかっていた。

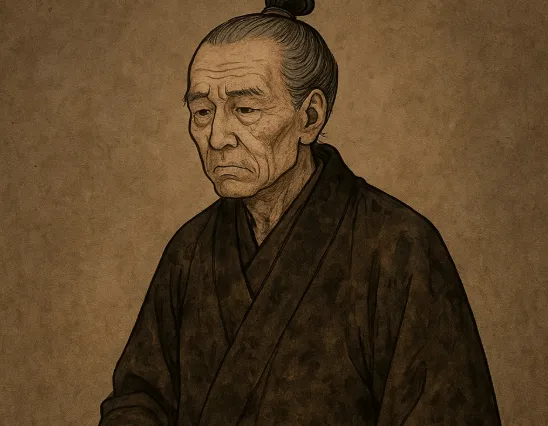

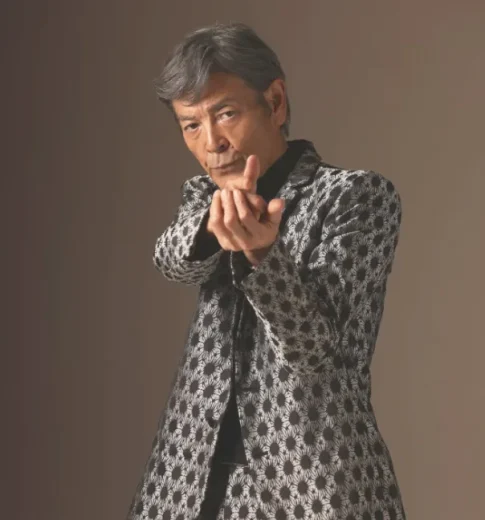

夕暮れ時、朱塗りの提灯を持つ男が橋のたもとに立つ。白髪交じりの髷に、煤けた狩衣。

煤けた(すすけた) … 煙や煤で黒っぽく汚れること。

狩衣(かりぎぬ) … 平安時代以降、公家や武士が普段着や略装として着ていた装束。

あまり聞かない単語ですので、補足ですわ☆

名を呼ばれた覚えのある者は、二度と橋の向こうから戻らないという。

噂では、橋守は千年ものあいだ、渡ってくる“あるもの”を封じ続けているらしい。

春分と秋分の夜明け前、東の空が白む瞬間にだけ、封印は緩む。

その隙に“あるもの”が現れようとするたび、橋守は一歩も引かず立ちはだかるのだ。

ある秋の明け方、旅装の若者が足を踏み入れた。

「どうしても行かねばならぬ人がいる」

そう告げる声は、冷気に霞みながらも真っ直ぐだった。

橋守は静かに目を細め、朱提灯の火をひと振りして道を示した。

その瞬間、川面に映る二つの影──ひとつは人、もうひとつは角を持つ巨影──が重なり、やがて霧に溶けた。

翌朝、橋にはもう誰の姿もなく、ただ苔の上に朱の炎の色だけが残っていた。

現在は、人と人が、賑わう場所ですわ☆

南海本線沿いの堺駅にある東側にある橋が舞台

舞台の描写:

堺の外れ、人の寄り付かない石橋と苔の暗さがすぐにイメージでき、読者を怪異の気配に誘い込みます。

鬼門の要素:

「北東」「鬼門」「橋守」という取り合わせは、日本的な陰陽思想と民間伝承を自然に融合させています。

橋守の存在感:

朱塗りの提灯、白髪混じりの髷、煤けた狩衣といった細部が時代を感じさせ、ただの妖怪ではなく、使命を背負った“人ならざる人”としての立場を強めています。

若者の動機:

「川面に映る二つの影」「苔の上に朱の炎の色だけが残っていた」「どうしても行かねばならぬ人がいる」という最後に「橋守が役目を果たしたのか」「若者が呑まれたのか」, , ,

dmvhl8